折り畳みキャンプテーブルを DIYしてみた②

はい、終わっちゃいましたね GW。

札幌は GW中雨の降らない日は無かったという‥‥コロナの事もあるし、どこにも行くなという事なのでしょう。

明日から仕事かー‥‥

まぁ切り替えていきましょう!

といことで折り畳テーブル DIYの続きです。

わかりやすいように前回のタイトルも変えときます。

折り畳みキャンプテーブルを DIYしてみた① - 脱臼したので登山ブログ始めてみた。

お手本にしているのはこちらです。

前回はこんな感じで枠を組んで、四角い枠を2つ作って。

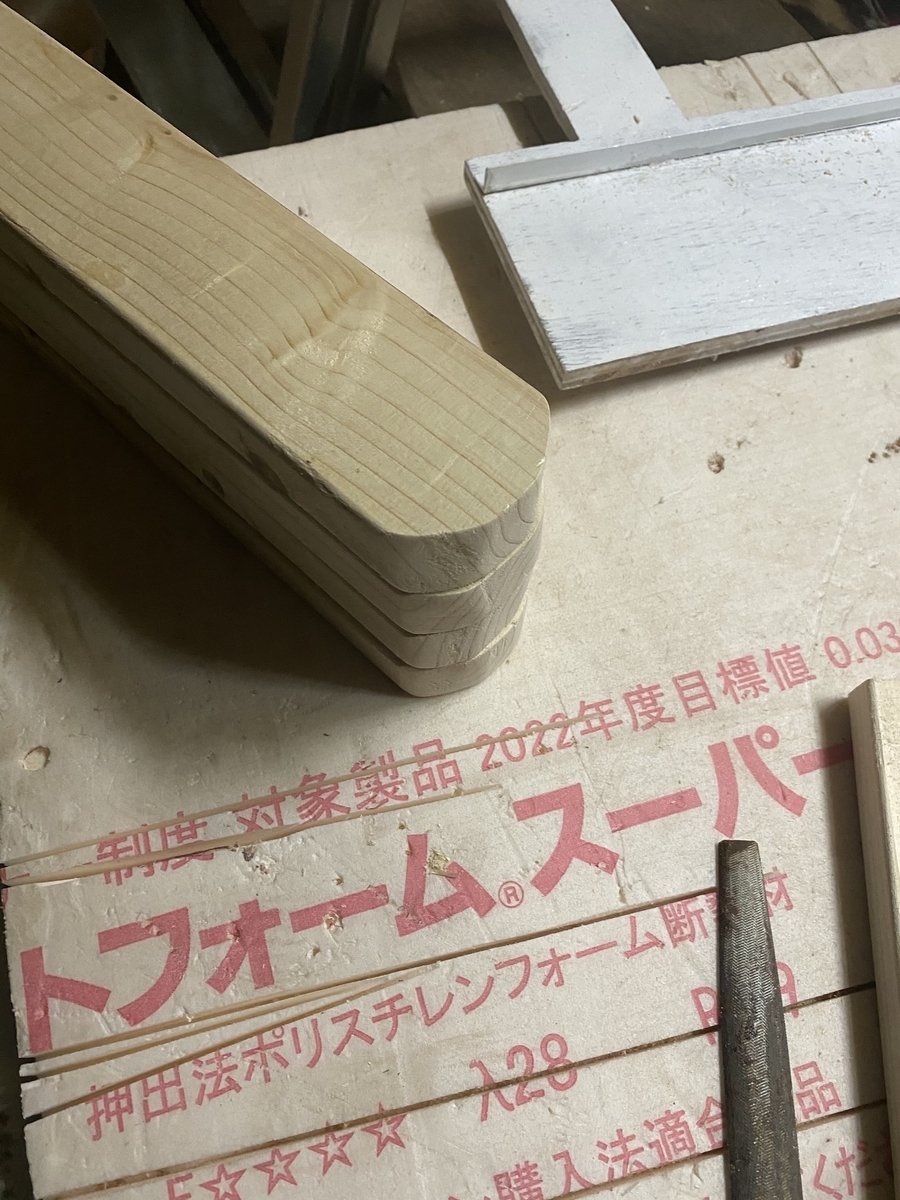

足をカットして、足の付け根にあたる部分をこんな感じに角を落としてヤスリがけして終わりました。

前回である程度のパーツは仕上がったので、今回はいよいよパーツとパーツがガッチャンガッチャンです。合体します。

これでようやく『折り畳みテーブル』らしくなっていきます。

まずはこれ。2つ作った枠と枠を合体させる為の蝶番です。

ギミックの要であり、錆びるとビジュアル的にも強度的にもよろしくないので、ステンのしっかりした物を買いました。

ビスは左の付属品がありますが、いまいち小さくて心許ないので、買ってきた多少大きめのこちらもステンの物を使います。

うん。

折り畳みになってきた。

良いですね。

次のミッションなんですが、実はここが一番心配だった部分になります。

枠に足をボルトで固定する作業です。

足は可動してしっかり収納出来る様にするので、ここはビス止めではなくボルトを使うのですが、問題は穴を開ける位置です。

上の画像の様に直角よりやや開いた状態で止まるように且つ、スムーズに枠に収まる様に可動しなければならないので、その為には枠と足のどの位置に穴を開ければ良いのか?

全体的な流れは他の人の物を参考にしてはいますが、ここまで寸法は全てオリジナルでやっているので、ここも自分で考えて決めなければなりません。

この寸法であの角度を出すにはどうすれば‥‥

ボルトで固定した体(てい)で色々動かしてみたり、無い知恵を振り絞ってみました。

とりあえず開ける位置は×の位置とします。

色々動かしてみた結果、足は枠から丁度10㍉離した場所。その状態で開いた時に青線と緑線が同じ長さだと直角になってしまうから、青線が多少長くなるような位置に穴をあけなければならない。

て事は‥‥

計算出来れば良いのだけど、そんな能力は無い。

おそらくここだ!という寸法で試してみる事にしました。

ボルト用の大穴を開けたらもう取り返しがつかないので、貫通させないで小さめの穴を開けて、そこに針金を挿して仮で繋いで可動させてみる事にしました。

もう少し太い金属があれば良かったんですが、とりあえず太目の針金でなんとか感じはわかりました。

結果、若干足の根元が枠に擦れるくらいで、角度的にはバッチリでした。

擦れている箇所は軽くヤスリをかければ良いだけなので、ベストの位置にキマったんじゃないかなと思います。

なんとかなるもんですねw

一番自信のなかった箇所をクリアしたので、ちょっとノッてきました!

この勢いでやっつけようと思います。

足の位置が決まったので早速取り付けたい所ですが、その前に足の強度を上げる為に、こんな感じで足の間に一本渡して補強してやります。

ここはダボ止めでやってみました。

ダボ錐12㍉で失敗したので、今回はちゃんと8㍉を購入してきました。

今度はダボが長過ぎて、ダボを短くカットしなければならなかった訳ですがw

ダボ止めは位置の調整が難しいので、寸尺の時点で正確にやらないとキレイにきまらないですね。

ここはちょっと苦労しました。

なんだかんだで足の加工が終わり、枠にボルトで固定してやるとベースの型がほぼ出来上がりました!!🙌

おー!

良いじゃん!

折り畳みテーブルじゃん!

これに天板を取り付ければテーブルとしてはほぼ完成です。

‥‥え?

あれっ?

違和感。

結局今日もやらかしましたwww

ちょっとしたミスでこの後ちょっとだけ手直ししました。

正解は‥‥

次回にしますか!?

そうします。ブログ的にその方があれなんで。

本人が思ってる正解以外の解答(正解)が寄せられそうで若干ビビってます。

それでは今日はこの辺で。

お付き合いありがとうございました!